2025/09/29 15:02

今日本では、年々少子高齢化や労働人口の減少が進み、外国人労働者の受け入れが増える移民問題が注目されています。

移民をめぐる議論は、経済や社会に与える影響だけでなく、文化や治安への不安から反対の声も少なくありません。移民政策は国によって大きく異なり、受け入れに積極的な国もあれば制限的な国もあります。歴史をたどると、移民は多くの国で発展や摩擦の要因となってきました。現代の日本における移民政策は、国の将来を左右する重要なテーマといえます。

本記事では、日本で起きている移民問題を多角的に整理し、移民政策や移民反対の背景を今日本で起きている移民問題とは?移民政策と移民反対世論と題して、わかりやすく解説いたします。

目次

はじめに:移民とは何か?

移民政策のメリットとデメリット

日本と世界における移民の現状

移民反対の主な理由とエビデンス

オールドメディアとSNS 移民問題の真実は…

まとめ:すべては日本のために

はじめに:移民とは何か?

移民とは、生まれ育った国を離れて他の国へ移り住み、そこで生活の基盤を築く人々を指します。

一時的な滞在や旅行とは異なり、長期間あるいは永住を前提として移り住む点が特徴です。国際連合の定義では、出生国または住んでいた国以外に12か月以上居住する人を国際移民と位置づけています。

移民問題という言葉が使われるのは、こうした人の移動が経済や社会、文化に大きな影響を及ぼすためです。

ある国に移民が増えると、労働力の補充や多様性の拡大といった利点が期待される一方、社会の変化に不安を覚える人々も現れます。そのため移民反対の声が強まることも珍しくありません。アメリカ合衆国は「移民国家」として発展してきましたが、その歴史の中には移民を歓迎する動きと反対する動きが常に共存してきました。こうした背景を知ると、移民問題は単純な賛否の問題ではなく、多面的に考える必要があると分かります。

移民反対という考え方が生まれるのは、社会や地域に起こる変化に人々が敏感だからです。

治安の悪化や文化の摩擦を懸念する意見は多く、特に経済が停滞している時期にはその傾向が強まるといわれています。一方で、多様な文化が共存することで新しい価値が生まれることもあり、音楽や食文化など生活に根付いた分野で移民が与える影響は計り知れません。

例えば日本のカレーライスは、もともとイギリス経由で入った料理にインドや中国の要素が混ざり、日本独自に発展したものといわれています。こうした文化的な融合は移民がもたらした一例と考えられるでしょう。

移民と難民の違いも理解しておく必要があります。

移民は基本的に自らの意思で移動するのに対し、難民は戦争や迫害から逃れるためにやむを得ず移住する人々を指します。この違いを混同すると議論が混乱しやすくなります。さらに日本では「出稼ぎ」という言葉も使われますが、これは一時的に働きに行くことを意味し、必ずしも長期的な定住を伴わないため移民とは異なるとされています。

人類の歴史を振り返ると、移民は古代から繰り返されてきました。

農耕が広まった時代には土地を求めて人々が移動し、結果的に文化や技術が伝播しました。古代ローマ帝国では多くの民族が流入し、衝突と融合を繰り返しました。日本でも弥生時代に朝鮮半島から渡来人が稲作や金属器を伝えたと考えられています。つまり移民は現代だけの問題ではなく、人類史全体に深く根付いた現象だといえます。

今日の日本では少子高齢化が進み、労働力の減少が課題となっています。

その中で外国人が増えている現実があり、多くの地域社会に影響を与えています。移民問題は経済の視点だけでなく、教育や文化、地域社会の在り方にまで広がるテーマです。移民反対の声が上がる背景には、こうした変化に対する戸惑いや不安があることも忘れてはなりません。

\誰でも無言の主張ができる/

移民政策のメリットとデメリット

移民政策には受け入れ国にとって多くのメリットが期待されます。

最も大きな利点は労働力不足の解消です。少子高齢化が進む国では、若い労働力の確保が経済成長の鍵となります。建設業や介護、農業、製造業など人手不足が深刻な分野において、外国人労働者の存在は事業継続に欠かせない要素となっています。実際に日本でも、コンビニエンスストアや飲食店で働く外国人の姿は日常的な光景になりました。

経済活性化も重要なメリットです。

移民は消費者としても経済に貢献します。住居を借り、食料品を購入し、さまざまなサービスを利用することで国内需要を押し上げます。また起業家精神が旺盛な移民も多く、新しいビジネスを立ち上げることで雇用創出や税収増加につながる例も少なくありません。アメリカのシリコンバレーでは、移民やその子孫が創業した企業が数多く存在し、技術革新を牽引してきた歴史があります。

文化的多様性の向上もメリットとして挙げられます。

異なる文化背景を持つ人々が共生することで、社会に新しい視点や価値観がもたらされます。料理や音楽、芸術などの分野では、多文化の融合が豊かな表現を生み出します。教育現場では子どもたちが多様な文化に触れる機会が増え、グローバルな視野を養うことにつながります。

一方でデメリットや課題も存在します。

雇用への影響は最も懸念される点の一つです。外国人労働者の流入により、特定の職種で賃金が下がる可能性や、自国民の雇用機会が奪われるのではないかという不安があります。ただし経済学の研究では、移民が必ずしも自国民の雇用を減少させるわけではなく、むしろ経済全体を拡大させる効果があるという見解も示されています。

社会保障費の増加も課題として指摘されます。

医療や教育、福祉などの公共サービスを利用する人口が増えることで、財政負担が大きくなる可能性があります。特に言語や文化の違いに対応するための追加コストが発生する場合もあります。

文化摩擦や社会統合の難しさもデメリットです。

価値観や生活習慣の違いから、地域社会で誤解や対立が生じることがあります。言語の壁はコミュニケーションを困難にし、孤立や差別につながる恐れもあります。受け入れ側の準備不足や偏見が、これらの問題を深刻化させる要因となります。

移民政策を考える際は、メリットとデメリットの両面を冷静に見極め、どのように課題を克服しながら利点を最大化するかが重要です。

日本と世界における移民の現状

世界の移民人口は年々増加傾向にあります。

国際連合の報告によると、2020年時点で国際移民の数は約2億8,100万人に達し、世界人口の約3.6パーセントを占めています。1970年代には約8,400万人だったことを考えると、この50年間で3倍以上に増加したことになります。移民が集中する地域は欧州や北米が中心ですが、近年は中東やアジアでも受け入れが進んでいます。

図4:世界の移民人口推移(1970-2020年)

※出典:国際連合

アメリカ

アメリカは世界最大の移民受け入れ国として知られています。

約5,100万人の移民を抱え、人口の約15パーセントが外国生まれです。歴史的に多様な民族や文化が混在する社会を形成してきましたが、近年は不法移民や国境管理をめぐる議論が激しさを増しています。南米からの移民流入が政治的な焦点となり、移民政策は選挙の重要な争点の一つとなっています。

ドイツ・欧州

ドイツは欧州で最も多くの移民を受け入れている国です。

2015年のシリア難民危機では100万人以上の難民を受け入れる決断を下し、世界から注目を集めました。しかしその後、統合の難しさや治安への懸念から移民反対の声も高まり、政治状況に大きな影響を与えています。フランスやイギリスでも移民問題は社会の分断を生む要因となっており、Brexit(イギリスのEU離脱)の背景にも移民政策への不満があったとされています。

カナダ・オーストラリア

カナダやオーストラリアは計画的な移民受け入れで成功している例として挙げられます。

ポイント制を導入し、学歴や職業経験、語学力などを基準に移民を選別することで、経済に貢献できる人材を確保しています。多文化主義を国の方針として掲げ、移民の社会統合にも積極的に取り組んでいます。

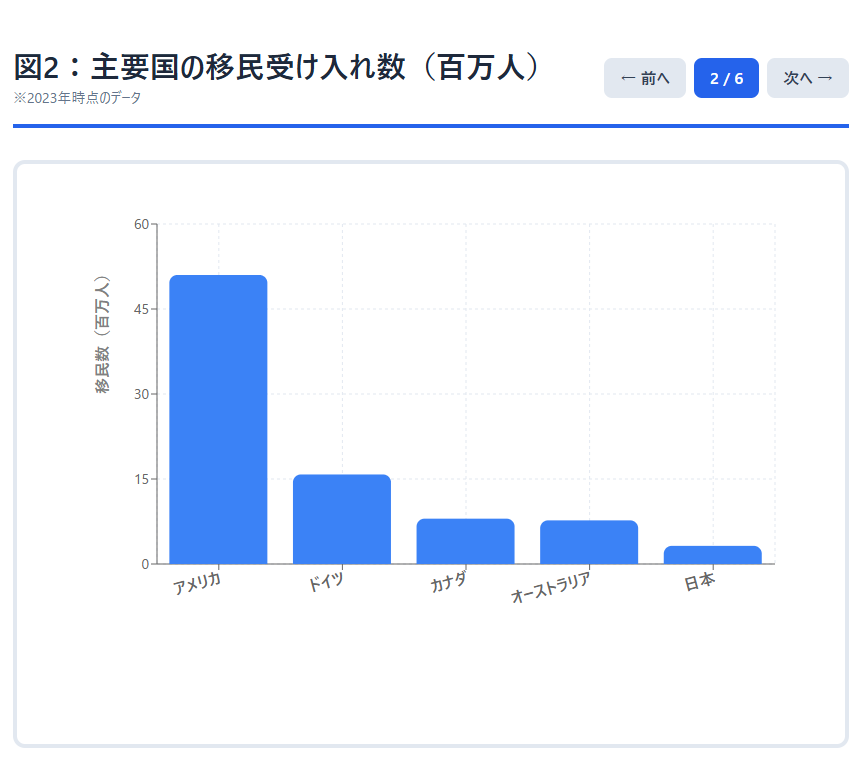

図2:主要国の移民受け入れ数(百万人)

※2023年時点のデータ

図3:総人口に占める移民の割合(%)

※2023年時点のデータ

日本 日本における移民の現状は独特です。 政府は正式な移民受け入れ政策を採用していないという立場を取りながらも、外国人労働者は着実に増加しています。2023年時点で在留外国人数は約322万人に達し、総人口の約2.6パーセントを占めるまでになりました。 技能実習制度や特定技能制度を通じて、主にアジア諸国から労働者を受け入れています。 ベトナム、中国、フィリピン、インドネシアなどからの労働者が多く、地方の工場や農村部で重要な役割を果たしています。

図5:日本の在留外国人数推移(2010-2023年)

※出典:法務省出入国在留管理庁

日本特有の課題として、外国人労働者の権利保護や労働環境の改善が指摘されています。 技能実習制度では賃金未払いや長時間労働、パスポート没収などの人権侵害が報告されており、国際社会からも批判を受けています。また日本語教育や生活支援の体制が不十分で、地域社会への統合が進みにくい状況もあります。

表1:各国の移民政策比較

※2023年時点の情報に基づく

世界的に見ると、移民問題は経済格差や紛争、気候変動などと密接に関連しています。 貧困や戦争から逃れるため、より良い生活を求めて国境を越える人々が後を絶ちません。一方で受け入れ国では、自国民の雇用や社会の安定を守りたいという意識も強く、両者のバランスをどう取るかが各国共通の課題となっています。

移民反対の主な理由とエビデンス

移民反対の意見には、さまざまな理由や背景があります。

ここでは主要な反対理由と、それを裏付けるデータや研究結果を整理して見ていきます。

図1:移民反対の主な理由(割合)

※各国の世論調査を参考にした概算値

雇用と賃金への影響

移民反対の最も大きな理由の一つは、自国民の雇用が奪われるのではないかという懸念です。

特に低賃金労働や単純労働の分野では、外国人労働者との競争が激化するという指摘があります。アメリカの労働統計局のデータによると、建設業や清掃業、食品加工業などでは外国生まれの労働者の割合が高く、一部の地域では賃金の伸びが抑制される傾向が見られます。しかし経済学者の間では、移民が全体的な雇用を減少させるという明確な証拠は限定的であり、むしろ経済規模を拡大させる効果があるという見解も多く示されています。

社会保障費の負担

移民の増加により医療、教育、福祉などの公共サービスへの支出が増えるという懸念も根強くあります。

特に高齢化が進む国では、社会保障制度への負担増加が問題視されます。ドイツの研究機関が2018年に発表した報告では、難民受け入れに伴う初期コストとして年間約200億ユーロが必要とされましたが、長期的には労働市場への統合が進めば税収増加につながる可能性も指摘されています。

治安への不安

移民と犯罪率の関係も反対派がしばしば引き合いに出す論点です。

欧州各国では移民の増加後に一部地域で犯罪が増加したという報道があり、不安が広がりました。しかし統計的な分析では、移民と犯罪率の間に単純な因果関係を見出すことは困難です。アメリカの犯罪学研究では、移民が多い都市でも犯罪率は必ずしも高くなく、むしろ一部では低下している例もあります。貧困や社会的孤立など、犯罪に関連する要因は複雑であり、移民であること自体が犯罪を引き起こすわけではないという見方が学術的には優勢です。

文化的摩擦と社会統合の困難

言語や宗教、生活習慣の違いが地域社会に摩擦を生むという懸念もあります。

欧州では特にイスラム系移民の増加に対して、文化的な違いへの不安が移民反対運動の原動力となっています。世論調査では、移民の文化的背景が自国の伝統や価値観と相容れないと感じる人々が一定数存在することが示されています。

これらの数値は国や調査時期によって大きく異なりますが、移民反対の理由が多岐にわたることを示しています。 重要なのは、これらの懸念に対して冷静な分析と対話を重ね、実証的なデータに基づいた議論を進めることです。感情的な反発や誤った情報ではなく、事実に基づいた判断が求められています。

オールドメディアとSNS 移民問題の真実は…

移民問題をめぐる情報は、テレビや新聞などのオールドメディアと、TwitterやInstagram、TikTokなどのSNSで大きく異なる伝わり方をしています。

それぞれのメディアが持つ特性が、人々の認識や世論形成に深い影響を与えているのが現状です。

テレビや新聞などの伝統的なメディアは、編集プロセスを経て情報を発信します。

専門記者による取材や事実確認が行われるため、一定の信頼性が担保される一方で、報道内容には編集方針や政治的立場が反映される場合があります。移民問題では、人道的な視点を重視する報道と、治安や経済への影響を強調する報道に分かれる傾向が見られます。NHKや民放各局、全国紙と地方紙でも論調が異なることがあり、視聴者や読者は複数の情報源を比較検討する必要があります。

また報道の時間的制約も影響します。

テレビのニュース番組では限られた時間内で伝えなければならず、複雑な背景や多様な視点を十分に紹介できないことがあります。結果として、視覚的にインパクトのある映像や、感情に訴える事例が優先される傾向があります。

SNSでは誰でも情報を発信でき、瞬時に拡散される特性があります。

移民問題に関しても、個人の体験談や意見、ニュース記事のシェアなどが大量に流通しています。アルゴリズムによって、ユーザーの興味関心に合った情報が優先的に表示されるため、同じような考えを持つ人々の意見ばかりが目に入る現象(エコーチェンバー)が起きやすくなります。

これは自分の意見が反響して返ってくる部屋のような状態を指します。

特に問題となるのは、事実確認が不十分な情報やフェイクニュースの拡散です。移民による犯罪が実際より誇張されたり、根拠のない統計データが広まったりする例が後を絶ちません。感情的な表現や極端な主張ほど拡散されやすい傾向があり、冷静な議論が難しくなる状況が生まれています。2016年のアメリカ大統領選挙や欧州各国の選挙では、移民問題に関する虚偽情報が大きな影響を与えたと指摘されています。

移民問題の真実を把握するには、複数の情報源を比較し、データの裏付けがあるかを確認することが重要です。

国際機関や政府の公式統計、学術研究など、信頼できる元の情報にあたることで、より正確な理解が可能になります。感情に訴える表現や断定的な主張には注意が必要で、その背後にある意図や利益を考えることも大切です。

また当事者の声に耳を傾けることも欠かせません。実際に移民として生活する人々、受け入れ地域の住民、支援団体の関係者など、さまざまな立場の人々が何を感じ、何を必要としているのかを知ることで、問題の本質が見えてきます。

オールドメディアとSNSの両方を活用しながら、批判的思考を持って情報に接する姿勢が求められています。

移民反対の人が日本を守るために着たいTシャツの一部をご紹介

まとめ:すべては日本のために

移民問題は、日本の将来を考える上で避けて通れない重要なテーマです。

少子高齢化が進み、労働力不足が深刻化する中で、外国人労働者の受け入れは現実的な選択肢の一つとなっています。しかし受け入れを進めるだけでなく、どのように共生社会を築いていくかが真の課題といえます。

移民政策には経済的なメリットがある一方で、文化摩擦や社会統合の難しさといった課題も存在します。

これらの課題に向き合い、適切な制度設計と支援体制を整えることが求められています。日本語教育の充実、労働環境の改善、地域コミュニティでの相互理解促進など、具体的な取り組みが必要です。

世界各国の経験からも学べることは多くあります。

成功例と失敗例の両方を参考にしながら、日本の文化や社会に適した政策を模索していくことが大切です。オールドメディアやSNSから得られる情報を冷静に見極め、事実に基づいた建設的な議論を重ねることで、より良い未来への道筋が見えてくるはずです。

移民問題に正解はありませんが、多様な視点を尊重し、対話を続けることが何より重要です。

日本がこれからも持続可能で豊かな社会であり続けるために、私たち一人ひとりがこの問題について考え、行動することが求められています。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓